El Sagrado Corazón de Jesús y las virtudes

D. Tomás Minguet Civera, Pbro.

Uno de los tantos (tantísimos) pensamientos agudos y luminosos de Chesterton es aquel de que «las virtudes paganas: la justicia y la templanza, son virtudes tristes; mientras que las virtudes místicas: fe, esperanza y caridad, son virtudes alegres y exuberantes»[1]. Desde otra perspectiva, pero con cierta concomitancia, el profesor Senior hacía notar que «si guardamos los diez mandamientos, evitaremos el infierno; si amas a Dios y al prójimo como a ti mismo, cumplirás la ley de justicia. Pero la vida cristiana no consiste solamente en evitar el infierno, aunque esto sea esencial. Porque la vida misma es el Reino de los Cielos que consiste en amar a Cristo y a nuestro prójimo como Él nos ama»[2]. Y añadía: «Este es el amor que produce alegría en el sufrimiento y en el sacrificio, el amor de Roland y Olivier, que se lanzan a la batalla, defendiendo hasta la muerte aquello que aman» (íbid.).

Ambos autores no nos están planteando una disyuntiva entre vivir la virtud y el amor de Cristo, sino algo más hondo y hermoso: las virtudes naturales, aquello que nos hace buenos, deben ser animadas por una fuerza íntima que no está en ellas mismas; las virtudes (¡nosotros!) necesitan un corazón que les dé sentido y plenitud… más aún, poesía y mística. Porque se trata, por supuesto, de ser realmente buenos, es decir, de vivir nuestra naturaleza según aquello que somos, según la forma con la que hemos sido creados por el Señor. Ser plenamente justos, prudentes, fuertes y templados. Y, desde estos goznes, ser de verdad humildes, magnánimos, pacientes, sobrios, religiosos, perseverantes, modestos… ¿cómo no? Mas, de algún modo, todo esto no basta por sí mismo. No es suficiente.

Y no lo es porque las virtudes «solas» o bien se desordenan y enloquecen, como decía –citémoslo otra vez– Chesterton: «El mundo moderno está repleto de antiguas virtudes cristianas desquiciadas, que se han desquiciado porque se han separado de las demás y ahora vagan solas»[3]; o bien porque –recordemos aquello de «la virtud por la virtud»– son vividas en esa extraña y triste seriedad del estoicismo o de Kant; o bien porque devienen en el fariseísmo, ese mal horrible –tal vez el peor por cuasi-incurable– por el que la virtud se transforma en una mueca vacía y cruel. Castellani escribirá algunas de sus páginas más violentas contra esta plaga: «El fariseísmo es el gusano de la religión… Es la soberbia religiosa, es la corrupción más sutil y peligrosa de la verdad más grande: la verdad de que los valores religiosos son los primeros»[4].

Para ser virtuosos, pues, para bien ser aquello que de verdad somos, nos hace falta tanto un espejo en el que aprender el recto uso de cada una de nuestras potencias, como esa «fuerza secreta» que las dinamice sin pudrirlas. Necesitamos un Divino Modelo, que nos muestre qué significa en concreto ser bueno, por dentro y por fuera. Y necesitamos también una Divina Fuerza, que unifique y aliente y perfeccione cada fibra de nuestro ser, una «fuerza que viene de lo Alto» (Lc 24, 49) y que haga «mayor» nuestra justicia (cf. Mt 5, 20).

Nuestro Divino Modelo es Cristo, Luz de Luz y Sol sin ocaso. En Él vemos la plenitud y perfección de cada potencia, de cada pasión y de cada sentimiento humanos… Porque «la respuesta a la cuestión de la imagen auténtica del hombre cristiano puede concretarse en una frase; más aún, en una palabra: Cristo»[5]. Vemos en Él lo que es ser manso y magnánimo, humilde y valiente, veraz y prudente, paciente y aguerrido. Y vemos todas las virtudes ordenadas, integradas, orientadas. Pero las vemos, además y sobre todo, animadas por un principio que lo unifica y lo vivifica todo.

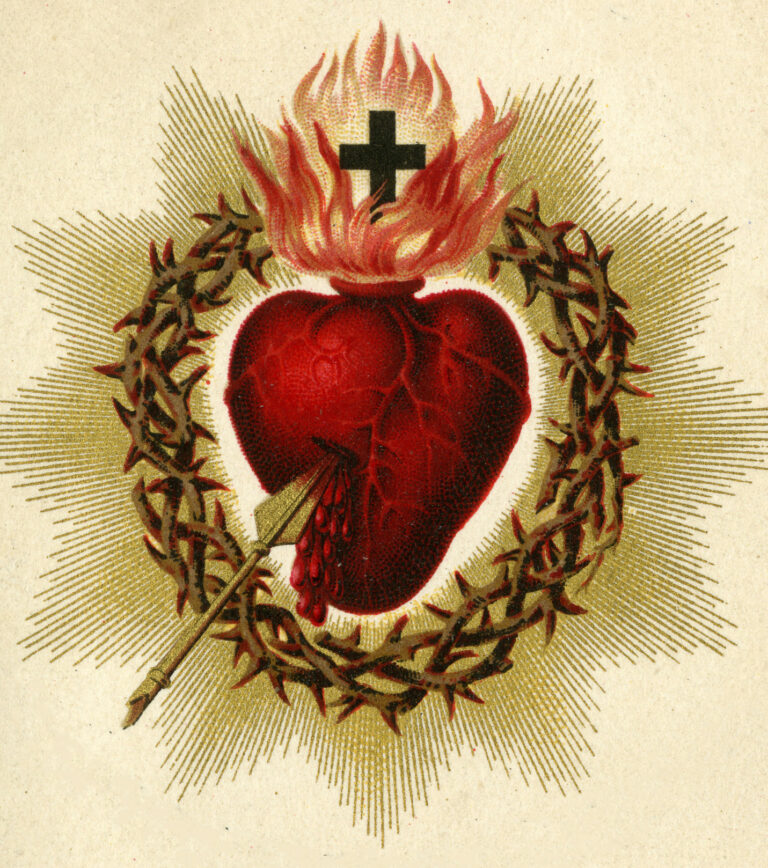

¿Cuál? Su Sagrado Corazón, ese Corazón que, «unido hipostáticamente a la Persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible»[6]. Vemos latir en cada virtud, en cada palabra, en cada gesto, su ardiente Caridad –al Padre y a cada uno de nosotros–, una caridad no sólo espiritual y divina, sino también llena de todos «los sentimientos de un afecto humano» (íbid.). Esto es lo que buscábamos, esto es lo que necesitábamos: Su Divino y Sagrado Corazón. Hemos encontrado el Tesoro escondido… en la «tierra buena» que es el Corazón Inmaculado de la Virgen María (cf. Mt 13,44; Mc 4, 8). Un Tesoro dentro de otro Tesoro.

Más aún. Este Corazón, por pura misericordia, no es sólo modelo para nosotros, sino que también podemos participar de Él. En efecto, Nuestro Divino Maestro ha dejado abierto su Sagrado Costado para derramar sobre nosotros sus íntimas riquezas, su mismo hálito embriagante. «Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo» (Jn 19,22)… y la Iglesia, y los sacramentos y la gracia.

Ahora hemos de aceptar este Don-sobre-todo-Don, lo cual acontece por una suerte de intercambio. Le damos nuestro pobre corazón a Aquel que, por medio de la Virgen Santísima, nos ofrece el Suyo. Así lo pedía un venerable cartujo del siglo XVI (y nosotros con él):

«Oh, Señor de infinita misericordia, por esta herida de ardiente caridad, uno mi amor a tu Divino Amor, para que mediante él mi amor sea perfecto y se pierda en el tuyo, se funda en el tuyo, como dos metales licuados por el fuego forman uno solo. Nuestras dos voluntades no sean ya más que una sola voluntad o, más exactamente, la mía esté totalmente unida y siempre uniformada a la tuya. Arrojo en tu Corazón, en este ardiente horno, en esta llaga de Amor, mis afectos, mis inclinaciones, mis pensamientos, mis deseos, para que el fuego devore cuanto está cubierto de herrumbre y suciedad, cuanto es imperfecto y desordenado; entonces mi corazón, completamente renovado y purificado, se consumirá enteramente en ti y por ti».[7]

[1] G. K. Chesterton, Herejes (Barcelona, Acantilado, 2009) 114.

[2] J. Senior, La restauración de la cultura cristiana (Buenos Aires, Vórtice, 2016), 33.

[3] G. K. Chesterton, Herejes (Barcelona, Acantilado, 2013), 37-38.

[4] L. Castellani, Cristo y los fariseos (Mendoza, Jauja, 1999), 12.

[5] J. Pieper, Las virtudes cristianas (Madrid, Rialp, 9ª ed, 2007), 12.

[6] Pío XII, Carta encíclica «Haurietis aquas» (15-5-1956), n. 12.

[7] Juan Justo Lanspergio (1490-1539), cit. en L. M. Castillo (coord.), El Dios del corazón. Lecturas, meditaciones y oraciones en torno al Sagrado Corazón de Jesús (Valencia, 2021), 28.

PUBLICADO EN EL BOLETÍN «LAUDATE» Nº33 – JUNIO 2024