La peregrinación Ad Petri sedem y la larga tradición del peregrinar cristiano

D. Rubén Peretó Rivas, Universidad Nacional de Cuyo

Como todos los años, la víspera de la festividad de Cristo Rey —último domingo de octubre—, tuvo lugar en Roma la peregrinación Ad Petri Sedem. Pero en este caso, la romería, en el sentido más propio del término, tenía un significado especial: después de algunos años de interrupción, la Misa tradicional volvía a celebrarse en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro, merced a la autorización expresa del Papa León XIV. Fue este el motivo, sumado a la ocasión del jubileo, por el que se convocaron en la Urbe un número sorprendentemente elevado de romeros: en torno a los 3 000. Y aunque en la Iglesia los números deben manejarse con cuidado, habida cuenta de la experiencia que tuvo el Salvador en el pretorio de Jerusalén, no dejan de ser indicativos del cambio de las realidades sociales y eclesiales.

Las vísperas solemnes de san Rafael Arcángel del viernes 24 de octubre en la iglesia de San Lorenzo in Lucina, celebradas por el cardenal Matteo Zuppi; la larga procesión del sábado al mediodía hacia la basílica de San Pedro atravesando el histórico puente Sant’Angelo y la vía de la Conciliazione, el pontifical celebrado por el cardenal Edmund Leo Burke en el altar que se ubica en el ábside de la basílica vaticana, sobre el cual los cuatro grandes doctores de la Iglesia sostienen la Cátedra del apóstol Pedro, y, finalmente, las misas de Cristo Rey celebradas el domingo en distintas iglesias de Roma, a fin de permitir la asistencia de la multitud de peregrinos, fueron los hechos centrales. Los blogs y demás redes sociales, como así también los medios masivos de comunicación han dado cuenta suficiente de estos acontecimientos y no parece necesario insistir con una crónica detallada de los hechos. Me parece más oportuno, en cambio, proponer una reflexión sobre algunos aspectos que, seguramente, varios de los peregrinos se plantearon y que vienen al caso para los lectores del boletín de la peregrinación de Covadonga.

España cuenta en su sangre con una fuerte presencia celta: galaicos, astures, cántabros y vetones, entre otros, emparentados con los celtas gaélicos de Irlanda. ¿Sería demasiado aventurado remontarnos a los primeros siglos del cristianismo y hacer nuestro el espíritu de peregrinaje que atraviesa la espiritualidad del «lejano Occidente», como llamaba el historiador Arnold Toynbee a Irlanda?

Pero volvamos un paso atrás. Quienes estuvimos en la peregrinación a Roma experimentamos de un modo directo la catolicidad de la Iglesia, pues, junto a nosotros, caminaban católicos venidos de todos los rincones del globo. Solo era cuestión de escuchar las diversas lenguas que se hablaban y de observar los tipos fisonómicos de quienes caminaban a nuestro lado. Y, efectivamente, esto es signo también de la catolicidad de la Misa tradicional, capaz de unirnos a otros hermanos que profesan la misma fe, adoran al único Dios verdadero del mismo modo y habitan más allá de las aguas de los cuatro océanos. Todos, y, a pesar de nuestras diferencias, rendimos culto a Dios en el mismo rito en el que se lo rendían aquellos de nuestros hermanos que «nos precedieron con el signo de la fe» (canon romano desde hace más de mil quinientos años, lo cual es otra muestra de catolicidad de la Iglesia, esta vez no en el espacio sino en el tiempo). In Illo uno unum, «En el único Cristo somos uno», reza el lema del Papa León XIV; y somos uno no solamente en la dimensión horizontal que reúne a los cristianos de los cinco continentes, sino también en la dimensión vertical que reúne a los cristianos de dos mil años de historia. Todo esto es cierto: a pesar de esta enorme diversidad, todos nos unimos en el mismo culto. Pero aun así, toda peregrinación comporta no solamente este elemento central de unidad, sino también la experiencia de la extrañeidad. Porque, en definitiva, y más allá de la profunda unidad en la fe, todos nos encontramos en una tierra extraña, llegados luego de atravesar caminos extraños para encontrarnos con una marea de personas extrañas. Aunque unidos en la fe, somos extraños porque somos diversos; son muchos «otros» los que rodean al «yo» conocido y familiar. ¿Cuál es, entonces, el sentido del peregrinar, del exponerse a la extrañeidad, a la otredad?

Todos conocemos y tenemos presente el espíritu que animaba a los peregrinos medievales, que hicieron de Roma, Jerusalén y Santiago la meta de sus peregrinaciones: recibir la gracia divina en aquellos lugares santos donde era particularmente dispensada, luego de haber caminado durante días, meses o años, como penitencia por los propios pecados. En la Irlanda altomedieval (ss. VI–VIII), el peregrinar tenía un sentido muy particular, distinto al modelo que predominó luego en el continente, y me parece interesante explayarme en este tema. Más que desplazarse hacia un santuario concreto, la peregrinación irlandesa estaba profundamente marcada por la experiencia monástica céltica, la cual entendía el exilio voluntario por amor a Cristo como una forma radical de santificación. A esta práctica se la llamaba peregrinatio pro Christo (`peregrinación por Cristo´) o peregrinatio pro amore Dei (`por amor de Dios´) o ad sanationem animae (`para la curación del alma´).

En el horizonte espiritual irlandés, la patria —la tierra natal, la familia, la aldea— formaba parte del entramado de identidad más profundo de las personas. Renunciar a ella, aunque fuera solo por un tiempo, no era únicamente un viaje físico, sino un acto de desposesión radical, casi equivalente a un martirio incruento. Se imitaba así la lógica bíblica de Abraham: «Vete de tu tierra…» (Gn 12, 1). Por eso, el peregrino irlandés partía sin mapa, sin destino fijo y, muchas veces, sin derecho a regresar. La incertidumbre era parte esencial del acto de peregrinar: confiar el camino a la providencia de Dios.

Este tipo de peregrinaciones se daba sobre todo entre los monjes, que sentían el llamado a «salir», pero no a Jerusalén o Roma, sino a «buscar el lugar de la resurrección» interior: un lugar donde Dios les mostrara si debían vivir, predicar o morir. Por eso mismo, solían fundar monasterios en tierras lejanas, como ocurrió en la isla de Gran Bretaña o en Germania (pensemos en el caso de Wynfrid, conocido como san Bonifacio, apóstol y mártir de los pueblos germanos).

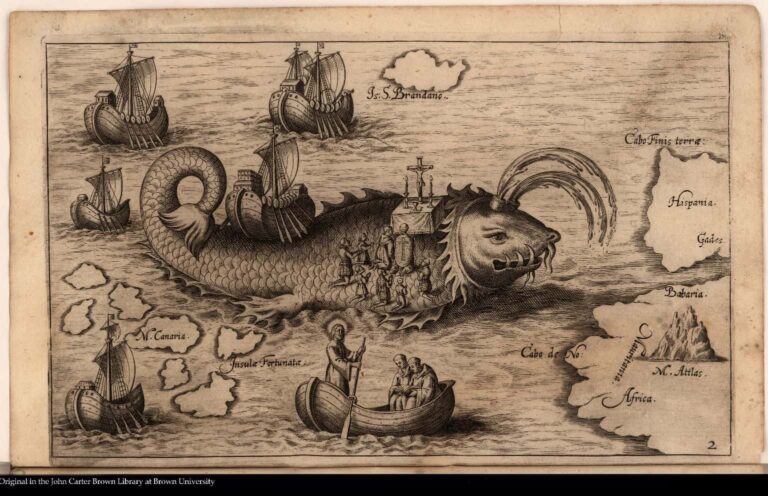

Asimismo, para los peregrinos irlandeses, el mar tenía un profundo significado escatológico y místico. Embarcarse, en ocasiones, en una barca sin remos ni timón —las célebres cúrrachs— simbolizaba entregar el propio destino a la voluntad de Dios. El mar era frontera hacia lo desconocido, el lugar de la purificación y la revelación. No se trataba de llegar lejos, sino de dejarse llevar. Fue este el caso de san Columba, que en el año 563, acompañado por doce compañeros, cruzó el mar en una cúrrach y llegó a la isla de Iona, frente a la costa de Escocia. Allí fundó un monasterio que se convirtió en centro espiritual y cultural del cristianismo celta, y desde el cual comenzó la evangelización de Escocia e Inglaterra.

Por otra parte, la peregrinación irlandesa era también una forma de penitencia intensa, pues implicaba la privación de estabilidad, la ruptura con la memoria y los afectos, y la vulnerabilidad total ante la naturaleza y los pueblos extraños. Así, el peregrino moría a su identidad anterior para renacer en Cristo. En este sentido, entonces, la intención de estos misioneros no era tanto «convertir» a los paganos, como vivir fieles a Cristo allí donde fueran conducidos, y esa fidelidad terminó siendo el vehículo de conversión de miles de infieles.

Por supuesto, las peregrinaciones modernas — Chartres, Covadonga, Luján o la misma Ad Petri sedem—, están muy lejos de las peregrinaciones celtas. No viajamos en inestables cúrrachs a través de las inmensidades del mar sin saber a dónde llegaremos, y estamos seguros de que el abandono de nuestros afectos y de nuestras pequeñas patrias serán solo momentáneas, muy temporales, apenas de unos días. Sin embargo, el cambio en las condiciones físicas de nuestros peregrinajes no debe estar reñido con el espíritu de los peregrinos irlandeses. También nosotros, aunque arropados por hermanos en la fe de diversas naciones, caminando por tierras que no son las nuestras y, soportando pequeñas penitencias e incomodidades, podemos asumir interiormente el espíritu celta y buscar la resurrección interior, la conversión de costumbres y la fidelidad a Cristo, en los escasos días en que, abandonando lo que es nuestro, nos entregamos a la aventura desconocida de su Providencia.

Y a este espíritu se le une el objetivo común que en nuestro caso nos congrega y que era desconocido para nuestros hermanos irlandeses: mostrar a la Iglesia nuestra devoción y fidelidad a la forma tradicional de celebración del rito romano, y mostrarlo no con rispideces ni proclamas altisonantes, sino simplemente bregando por la pax liturgica con nuestro testimonio de peregrinos. Así como la sola fidelidad a Cristo bastó a los monjes irlandeses para convertir a masas de paganos, así también esperamos, confiados en la bondad de Dios, que el testimonio sereno de nuestra romería pueda convencer a quienes tienen el gobierno de la Iglesia de que solo nos mueve el deseo de dar el culto debido a Dios del mismo modo en el que se lo dieron nuestros ancestros.

PUBLICADO EN EL BOLETÍN «LAUDATE» Nº50 – NOVIEMBRE 2025