La Resurrección, perpetuación del Sacrificio

D. Tomás Minguet Civera, Pbro.

¿Cuál es la relación entre la Resurrección y la muerte de Cristo en la Cruz? ¿Qué “le hace” la Resurrección a la Cruz? Pareciera a veces que aquélla fuera una suerte de rectificación o anulación de ésta; que la Pascua, a fin de cuentas, hubiera suprimido la ignominia de la Cruz, para que ahora (¡por fin!) vivamos una vida nueva y resucitada (signifique esto lo que signifique). Pareciera que, tras la Cruz, una suerte de “deus ex machina” hubiera intervenido –saltándose tramposamente el guion– para reconducir la historia hacia un final feliz. Pareciera, en fin, como suele ocurrir hoy, que hay que entender el “misterio pascual” de un modo genérico y unificador en el que la muerte y resurrección de Cristo tuvieran el mismo valor meritorio redentor. A veces, el planteamiento no es tan drástico, pero con similares consecuencias: se concibe la Cruz como un paso necesario pero transitorio hacia esa estación de término que es la Resurrección, entendida como la situación actual del cristiano, ya en esta vida.

¿Es así? ¿Es la Resurrección un olvido o superación de ese “accidente fatal” que fue la Cruz de Cristo? ¿Es la Santa Misa un banquete festivo de celebración de Cristo resucitado? ¿Es, por lo tanto, “exagerado y dolorista”, “anticuado y superado”, creer, ¡saber!, que «en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo» (Santa Teresa)?

Entonces, ¿por qué la vida entera de Cristo es un “subir hacia Jerusalén” y todo lo demás queda subordinado a ese “cáliz que debe beber” y a “ese bautismo con el que se tiene que bautizar”?, ¿por qué Cristo instituyó un sacramento que es memoria y renovación del sacrificio de la cruz?, ¿por qué signarnos cada día con la cruz –“la señal del cristiano”, decían los antiguos catecismos–?, ¿por qué los santos –los verdaderos hombres nuevos– han vivido su vida como una configuración con Cristo Crucificado? O, sin más, ¿por qué la Cruz?

La muerte de Cristo –libremente asumida por Él y vivida como un sacrificio redentor, expiatorio y vicario «pro vobis et pro multis»– no es un dato que haya que superar, sino una verdad perenne a la que siempre volver, de la que siempre partir, mientras dure el hoy de la historia. La fe de siempre de la Iglesia, desde las mismas palabras de Cristo («era necesario»), pasando por la predicación apostólica, la doctrina de los Santos Padres, y la verdad orante y litúrgica de la Iglesia, no nos permite alejarnos de la Cruz de Cristo como “algo superado” en aras de una resurrección que la suprima. Al revés, propiamente el modo en el que Cristo (de modo vicario) ha dado satisfacción a Dios por nuestros pecados ha sido por medio de su pasión y muerte; su resurrección y su ascensión, en cambio, son dos misterios que siguen a la muerte de Cristo, como premio y consumación.[1]

La insistencia de la Palabra de Dios es siempre la misma: es necesario, ahora, morir con Él para, más adelante, resucitar con Él. «¡Nosotros predicamos a Cristo crucificado!», proclama san Pablo a los porfiados Corintios (cf. 1Cor 1, 23). Y con no menos fuerza recrimina a los insensatos Gálatas que se hayan olvidado tan pronto del Crucificado. San Pablo no piensa ceder: «En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo» (Gál 6, 14).

De ahí la necesidad de que el Sacrificio Redentor de Cristo, su pasión y muerte en Cruz, no quede en el pasado como un hecho más o menos memorable o evocador (y mucho menos como un accidente que “pilló a Cristo por sorpresa”), sino que despliegue su eficacia y presencia todos los días de nuestra vida (hasta que muramos) y todos los días de la historia (hasta que Él vuelva).

Pero, ¿cómo puede perpetuarse un hecho del pasado?

Éste es el misterioso y eficaz y bendito poder de la economía sacramental: Cristo, habiendo resucitado y ascendido al Cielo, ha actualizado real, verdadera y sustancialmente su Sacrificio en la Santa Misa y, por ella, en el resto de sacramentos. Por así decir, lo ha perennizado. Nos ha regalado de este modo la increíble posibilidad de que, en cualquier momento de la historia y de nuestras vidas, podamos acceder realmente al Calvario, para poder participar de verdad (¡no de recuerdo!) en su entrega total «por nosotros y por nuestra salvación». En una conferencia sobre educación, Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) dijo estas palabras:

“El Salvador murió en el Calvario por nosotros. Pero a Él no le bastaba con este sacrificio de la muerte para completar de una vez para siempre la redención para nosotros. Él quiere ofrecer a cada uno personalmente los frutos de su obra. Por eso Él renueva diariamente el sacrificio en el altar, y todo aquel que con corazón creyente participa, queda purificado en la sangre del Cordero y renovado espiritualmente. Toda santa misa está determinada para alimentar a los hombres con la abundancia de la gracia que pueda ser alcanzada, es decir, para aquellos que les sea posible estar presentes y hacerla fructífera para sí y para los demás. Pero quien pudiera estar presente y no lo está, pasa con frío corazón ante la cruz del Señor pisoteando su gracia”.

¡Él quiere ofrecer a cada uno personalmente los frutos de su obra! ¡Diariamente! Para que quien participe con corazón creyente quede purificado en la sangre del Cordero. Por eso, Él quiere ofrecer esos frutos a cada uno. No se nos impone la Redención como si fuéramos marionetas. No nos la inocula obligatoriamente. Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te.

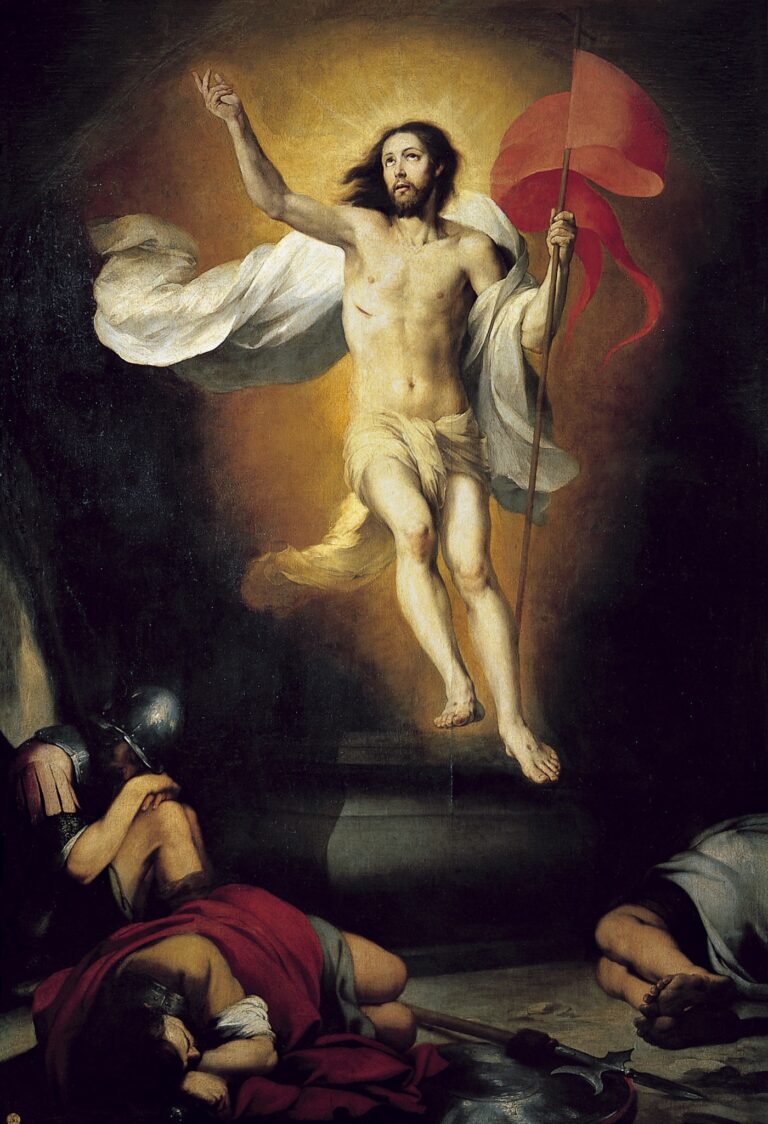

Así, para que no olvidemos la íntima conexión entre Cruz y Resurrección, Cristo resucitado sigue portando las llagas abiertas (cf. Jn 20, 20). Del mismo modo, como revela el Apocalipsis, el Cordero está a la vez de pie y degollado (cf. 5, 6). Para eso ha perpetuado su sacrificio cruento en el sacrificio incruento del altar. No estamos ante un recuerdo, sino ante la misma realidad. Y así está también en el Sagrario: resucitado y, por eso, eternamente sacrificado.

La Resurrección de Cristo, por tanto, nos permite entender y participar del valor perenne del misterio de la Cruz, que no fue un hecho aislado, puntual y transitorio, sino la identidad sacerdotal de nuestro Redentor: eternamente sacrificado, eternamente entregado, eternamente crucificado, pro vobis et pro multis.

Por tanto, ¿no radica más bien aquí, en esta posibilidad real de participar de la Redención objetiva de Cristo en la personal vida de cada uno, la íntima y misteriosa alegría pascual? Ésta no es una alegría fatua ni mundana. No es la alegría porque ya no hay Cruz, sino, paradójicamente, porque ahora, mientras peregrinamos hacia el Cielo, podemos abrazarnos a ella. Es la alegría que se expresa en el grito del Aleluya: la alabanza a Dios porque nos salva de la condenación, dándonos la posibilidad real y eficaz de entrar en el camino de la salvación. Es decir, la alegría de que ahora podemos, de verdad, arrepentirnos, cargar con nuestra cruz, seguirlo y morir con Él (cf. Mt 16, 24) y así despertar un día en la Patria. Ella sola es el camino para el Cielo. Por la Pasión del Hijo, sí, se nos ha abierto la puerta de entrada al camino angosto de la Cruz. Su Sangre derramada para nuestra salvación, como escribía el Papa San Clemente a los Corintios, «alcanzó la gracia de la penitencia para todo el mundo». Hasta ese momento, en efecto, la muerte, orgullosa, cerraba el camino de la conversión y de la penitencia, haciendo inútil llorar por el mal cometido y tratar de repararlo. ¡Vanos esfuerzos prometeicos! Ahora, esta puerta, que es estrecha, se ha abierto… hasta que Él vuelva. ¿Querremos entrar por ella?

[1] «Ni la resurrección, ni la resurrección, ni la glorificación del cuerpo ni su ascensión a los cielos fue un mérito de Cristo, sino que constituyó algo merecido para Éste en recompensa por la humillación que sufrió en su pasión y muerte. […] En el aspecto soteriológico, la resurrección no es, sin duda, causa meritoria de nuestra redención como lo fue la muerte en cruz, pero es la consumación victoriosa de la obra redentora. Pertenece a la integridad de la Redención y la Sagrada Escritura la propone formando un conjunto con la muerte redentora; es figura de nuestra resurrección espiritual del pecado y es figura y prenda de nuestra resurrección corporal. De semejante manera, la ascensión es la consumación gloriosa de la obra redentora de Nuestro Señor Jesucristo, así como el typo de nuestra resurrección corporal. Pero cuando se quiere precisar el valor salvífico de estos tres grandes misterios de la redención, se ha decir que solo la cruz es causa meritoria de ésta, mientras que la resurrección y la ascensión son su causa ejemplar y eficiente. En la teoría del Misterio Pascual ya no se hacen estas distinciones sino que se habla indistintamente de “redención” en general y esto podría dar a entender que hemos sido redimidos por la cruz y por la resurrección en un plano de igualdad total». Pablo Marini, El drama litúrgico (Buenos Aires, 2018), 64-65.

PUBLICADO EN EL BOLETÍN «LAUDATE» Nº31 – ABRIL 2024